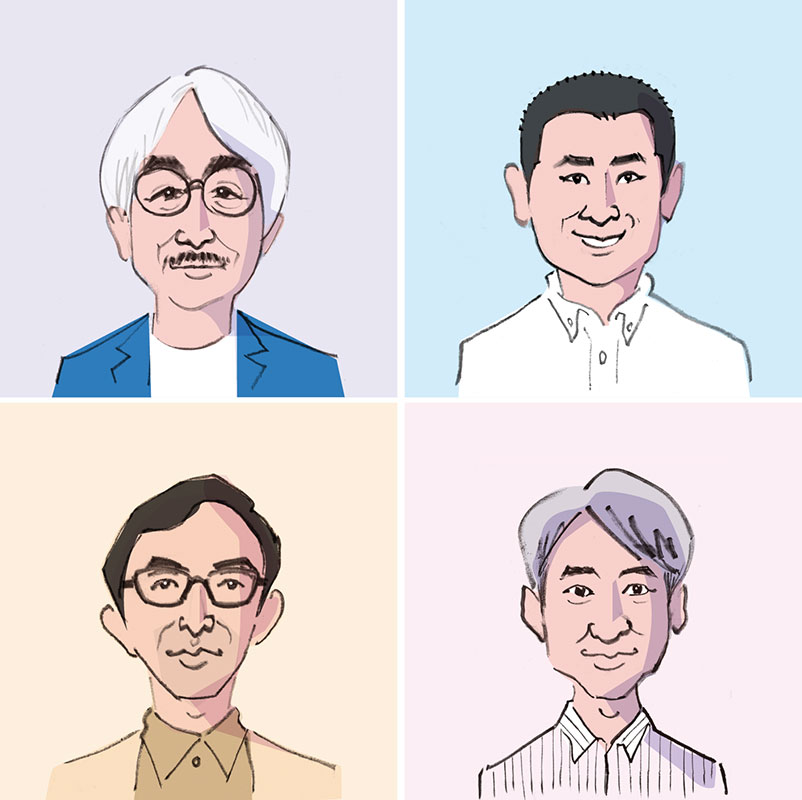

(上段・右)松山真也|Shinya Matsuyama siro代表。デザイン・エンジニアリングのクリエイター。Seiko Seedでは『時のしずく』(からくりの森2023)、『時の足音』、『時の囁き』(からくりの森2024)などを手掛けた。

(下段・左)安藤人織|Hitoshi Ando 1992年、セイコーインスツル入社。セイコーウオッチでデザイン開発のディレクターを務め、Seiko Seedでは企画・デザインのディレクションを担当した。

(下段・右)藤枝久|Hisashi Fujieda 2003年、セイコーインスツル入社。現在はセイコーウオッチで設計部門のマネージャーを務める。Seiko Seedでは技術者として協業クリエイターと密にやりとりしながら、アイデアを形にするサポートを行なった。

(上段・右)松山真也|Shinya Matsuyama siro代表。デザイン・エンジニアリングのクリエイター。Seiko Seedでは『時のしずく』(からくりの森2023)、『時の足音』、『時の囁き』(からくりの森2024)などを手掛けた。

(下段・左)安藤人織|Hitoshi Ando 1992年、セイコーインスツル入社。セイコーウオッチでデザイン開発のディレクターを務め、Seiko Seedでは企画・デザインのディレクションを担当した。

(下段・右)藤枝久|Hisashi Fujieda 2003年、セイコーインスツル入社。現在はセイコーウオッチで設計部門のマネージャーを務める。Seiko Seedでは技術者として協業クリエイターと密にやりとりしながら、アイデアを形にするサポートを行なった。

クリエイターとの協業。そのはじまりとは。

安藤:「からくりの森」という展示企画が生まれたのは、一般の方にも腕時計の技術的な魅力を伝えられないかと考えていたことがきっかけでした。

藤枝:私たちの腕時計の技術って、業界ではいろいろな場で発表されているんですけど、なかなか一般の方にアピールできる機会がないんですよね。それであるとき、デザイナーや技術者が集まってラフに話し合いが行われたんです。

安藤:そうこうしているうちに、社内でSeiko Seedの企画が出てきました。当初は2〜3週間どこかで発表できればいいかな、ぐらいに考えていたのですが、社内の協力もあって、次第に規模も期間も広がっていきました。

安藤:そこで、私たちよりもこうした企画展示活動の経験が豊富で、過去にお付き合いのあったTRUNKの桐山さんにご相談することにしたんです。

桐山:そうでしたよね。まず驚いたのが、そのときセイコーさんに見せていただいた「からくりの森」の企画書。とても素晴らしかったんです。総合プロデュースを担当するからには、どうすればこの展覧会の質を高められるかを真剣に考えましたし、またクリエイターのキャスティングについても熟考しました。

松山:私が桐山さんにお声がけいただいたのは「からくりの森」の第2回目のときです。多くのクリエイターが参加していて、これから何が始まるんだろうかと期待と不安が入り混じっていたのを覚えています。

桐山:クリエイター集団siroの代表の松山さんは、十数年前から存じ上げていました。作品も非常にイノベーティブなので、依頼するのであればこういう方たちにぜひと思っていたんですね。また、セイコーのパーパスも共通する社会文化活動を実践されているという点でも、相性のよさを感じていました。

藤枝:私は普段、腕時計用のムーブメントの機構設計をしており、今回の役割は、外部のクリエイターから出てきたアイデアを実現するために、機構に関する相談に乗る、アドバイスをするといったことでした。

音をヒントに、水で表現した作品。

松山:制作した作品のなかでも特に思い入れがあるのが、「時のしずく」です。一秒ごとに一滴ずつ水が落ちるというこの機構は、機械式時計の正確さや、時間という概念に想いを馳せていただくことをテーマにしています。

藤枝:よくこんなことを思いつくなと、素直に感心しました。

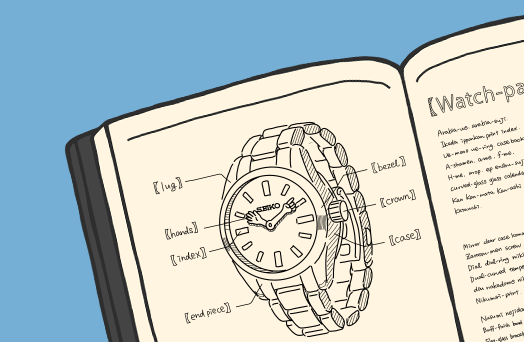

安藤:当初、作品のアイデアのヒントになればと思い、一度クリエイターにムーブメントの分解組み立てをしてもらう機会をつくったんですよね。そのときに松山さんたちもかなり興味をもって面白がってくださっていたのですが、それがまさかあんな大掛かりなものに昇華されるとは想像していませんでした。

松山:セイコーさんから腕時計のレクチャーを受けたとき「歩度測定器」というものがあることを知りました。時計の進む速度を調整するその仕組みに、機械式時計の「音」を利用していることに驚いたんです。そこからアイデアを膨らませて制作した「時のしずく」は、流れ落ちる水滴を通して機械式時計の正確さが感じられる作品になったと思います。

桐山:松山さんをはじめ、siroさんはこういうことを専門とされているんですよね。ですから絶対に期待以上のものが提案されてくると信じていましたし、このアイデアを見たときは微笑みましたね。うん、さすがだなと。

松山:最初は音とシンクロする小作品をいくつか作って、それをひとつの作品として見せようと考えていました。ただ、そのやり方では桐山さんをアッと言わせるのは難しいかもしれないと思い直しました。どうせならホームランを打ちたいと思っていたので、案を引っ込めてもう一度考え直したという経緯があります。

藤枝:来場者の反応はとても良かったですよ。機械式腕時計に初めて触れた小学生くらいの女の子が、「これは最先端だ」と。実際は200年以上前からある機構なんですけど。幅広い世代に難しい説明ではなく感覚的に伝えられたのは、すごく意義があったと思っています。

安藤:作品に癒されたという声もいただきました。機械や技術に対して「癒し」のイメージってなかなか結びつかないと思うので、そんなふうに見ていただけたのはうれしかったです。

前・「からくりの森」を、超えられるか。

桐山:「からくりの森」は1回目と2回目を経て、3回目はもうすこしストーリー性のあるものといいますか、空間全体を物語にしたいなと思いました。これまでと似たような印象ではなく、次はそう来たか!とか、こういう深みもあるんだ、といった、森のさらなる深層を味わってもらえたらという視点で臨みました。

松山:まさか二度も声がかかると思っていませんでしたから、私にとっては厳しい戦いでした。前回の制作ではホームランを打ちに行ってますから、もう出し切ってるわけです。しかも同じ場所、「機械式腕時計の魅力を伝える」という同じテーマでもう一回つくるっていうのはかなりハードルが高い。

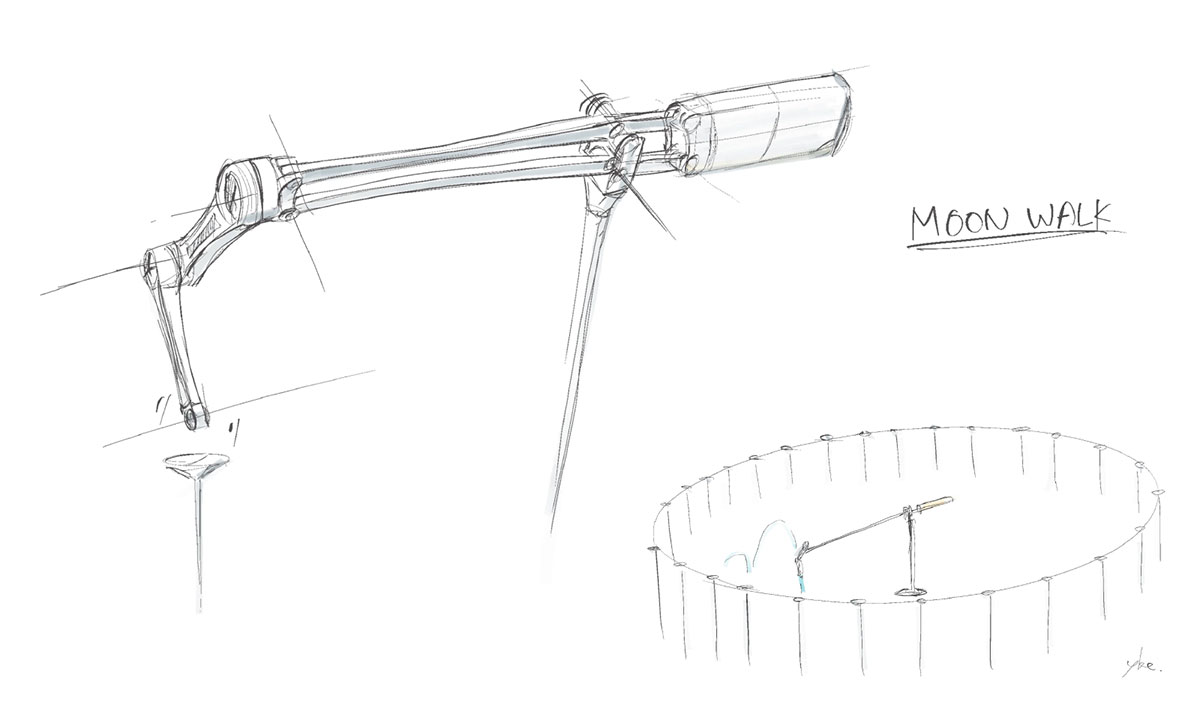

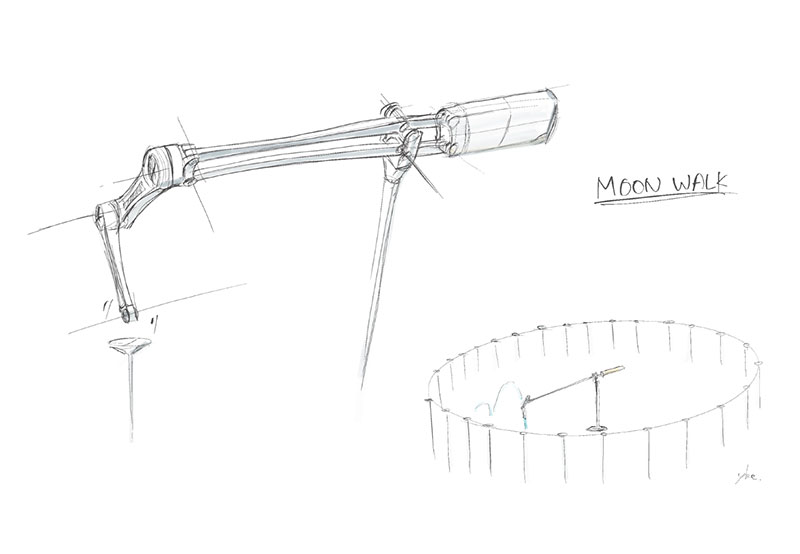

松山:そうした条件の中で、次はもっと別の側面からアプローチしようと、メカが得意なチームメンバーのアイデアをもとに「時の足音」という作品を制作しました。

安藤:私たちはクリエイターからの思いもよらない発想を常に期待していますが、3回目も見事、その期待を超えてくる作品を制作いただきました。

松山:ありがとうございます。前回の「時のしずく」とは対照的に、「時の足音」はロボットが自分なりのリズムで時を刻み続けるんです。全くちがう発想なのにどちらも時間を忘れて見ていられる。不思議な魅力のある作品になったかなと思います。

桐山:回を重ねるごとに気づくことも多く、クリエイターの皆さんが大暴れするための役割がなんとなくわかってきた感じがします。

藤枝:3回目は「機械が主役」みたいな作品を揃えられたかなと思います。クリエイターによる自由な表現のベースにあるのがこの機械なんだよ、というまとまりがようやくきれいに形になったような気がしています。

「からくり」で、世の中をもっとおもしろく。

藤枝:私はいま腕時計の技術者をしていますが、もともと最先端のテクノロジー分野に興味がありましたから、ああやっぱり新しいことって面白いなと改めて実感しました。

桐山:実は第4回目を企画中なんですよね。「からくりの森」は企業文化を表す一つの手法ではないかと思っています。これからもこうした活動を通じて多くの方々に、その一端に触れ理解いただくことが大事だと感じています。

安藤:そうですね。展示タイトルの「からくり」という言葉は、機械の仕組みという意味を超えて、わくわくするニュアンスも感じられます。それはセイコーが腕時計を通じて感じてもらいたいことと近いのです。

松山:私は常々「テクノロジーの使い道」について考えていまして。テクノロジーって普通は人々の便利さのために生み出されるわけですが、その結果、時間が短縮されても、やることが増え、みんなが息苦しくなっているように感じます。テクノロジーをもっと、便利のためだけでなく世の中が楽しくなるように使えばいいのに、と思うんです。そういった意味で、こういう展覧会はすごく大事な役割を果たしていると思います。

藤枝:今の時代に、あえて腕時計を着ける必要性って何だろう?みたいなことは、ずいぶん前から言われていますよね。デジタルじゃないと時計が読めない人が増えている、なんて国もあるくらいですから。こういったアナログ式の技術や腕時計の魅力を知ってもらえる活動を、今後も続けていけたらと思います。

Seiko Seedの活動は今後も続きます。どうぞご期待ください。